أزال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان "ورقة التوت" عن صحة أبنيتنا، ما يدفع نحو السؤال، إلى أيّ مدى هذه الأبنية في خطر، وتحديداً في المناطق التي تعرضت إلى كثافة استهداف أو قصف مباشر بالإضافة الى المناطق المحيطة بها. وبالمقابل، لا يمكن إغفال عدة عوامل أخرى مساعدة على دق ناقوس الخطر، وأبرزها عدم مراعاة الأبنية المشيدة لمعايير السلامة العامة وتحديداً لناحية مقاومة الزلازل، كما أن لبنان عاش حروباً وسبق وتعرض لعدوان إسرائيلي وأحداث أمنية، ناهيك عن الكوارث الطبيعية وتداعيات التغيرات المناخية.

الى ذلك، تُعدّ أضرار العدوان الإسرائيلي في عام 2024 أكثر بكثير من أضرار الحرب الإسرائيلية في العام 2006، فمشاهد الدمار جسيمة بحجمها ورقعتها وقوتها. الإعتداءات الإسرائيلية لم تنتهِ رغم الإعلان عن إتفاق وقف إطلاق النار ومدة زمنية لانسحاب جيش العدو من القرى المحتلة، وما زال العدو ينسف ويفجر أبنية ومنازل في القرى الحدودية، بحيث لم تتمكن الجهات المولجة حتى الساعة من تحديد رقم دقيق وشامل على مستوى لبنان لعدد الوحدات السكنية المتضررة في كل المناطق التي طالها العدوان، لاسيما أن عملية مسح ومعاينة الأبنية مسألة دقيقة جداً وتحتاج جهوداً ودعماً وتمويلاً وواقعاً لوجستياً متطوراً.

قانون السلامة العامة.. مسار التطبيق والآثار

هذه الأرقام على الرغم من كونها غير نهائية، تؤشر إلى الخطر المُحدق.. من هنا تكمن أهمية تطبيق معايير السلامة العامة التي حددتها القوانين المرعية. ففي العام 2012 صدر المرسوم رقم 7964 بتاريخ 7/4/2012 المعدل لأحكام المرسوم رقم 14293 المتعلّق بشروط السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلزال بتاريخ 11/3/2005.

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس لجنة السلامة العامة في اتحاد المهندسين العرب، المهندس علي حناوي أن قانون السلامة العامة للأبنية نصّ على أن تكون هذه معايير الثلاثة إلزامية أي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلزال، بحيث لا تمنح رخصة بناء دونها، وبالمقابل تناول معايير أخرى لم تكن ملزمة ووضعها في عهدة أو قرار أو طلب مالك المبنى.

وقد قسم القانون اعتماد المعايير الملزمة في إعطاء الرخص الى عدة مراحل، إذ يشير حناوي الى أنه تم البدء بالمباني السكنية بارتفاع 40 متراً وما فوق منذ العام 2012 وصاعداً و30 متراً منذ العام 2014 الى 2016 ولاحقاً المباني فوق 20 متراً.

وعليه، فمنذ العام 2016 وصعوداً فإن الرخص التي صدرت أضحت تراعي شروط السلامة العامة بمسألة الزلازل والحرائق والمصاعد، "شريطة أن تكون المباني السكنية أعلى من 20 متر أو لديها مميزات استخدام معينة"، على حد تعبيره.

وبالمقابل، يعتبر حناوي أن ذلك لا يعني أن المباني المشيدة قبيل العام 2012 لا تراعي المعايير الملزمة للسلامة العامة في القانون وتحديدا من ناحية مقاومة الزلازل والحريق، لا سيما أن قانون البناء رقم 646 الذي صدر في العام 2004، قرر بوجوب مراعاة السلامة العامة وبالتالي أولها موضوع الزلازل والحرائق والمصاعد، علماً أن المراسيم 11264 - 11266 - 11267 التي صدرت عام 1997 حول السلامة العامة تضمنتها، إنما لم يكن تطبيقها إلزامياً، ولكن ثمة مهندسون اعتمدوها وطبقوها.

مقاومة الزلازل والحرب

وتكمن أهمية تطبيق المعايير الملزمة للسلامة المدرجة في قانون السلامة العامة في الأبنية وتحديداً مقاومة الزلازل بقدرتها على تحمل الارتجاجات، وذلك انطلاقاً من تصميمها على تحمل ارتدادات الزلازل، كما يلفت الحناوي. وبالتالي، يستطيع المبنى المراعي للشروط تحمل ارتجاجات على وقت أطول ولديه قدرة مقاومة أكبر إذا تعرض مبنى مجاور له للقصف، لذا نجد أن ثمة أبنية لم تصاب بشكل مباشر وانهارت لقربها من القصف، ويوجد أبنية كانت ملاصقة لأبنية انهارت ولم تتعرض الى أي ضرر إنشائي، على حد تعبيره.

بدوره، يشدد المهندس المدني الاستشاري راشد جان سركيس على أن "أبنيتنا في خطر ليس فقط أمام القصف الهمجي المدمر الذي يعرّض الأبنية للإصابات من الخارج إلى الداخل، إذ لا يمكننا نسيان الخطر الداهم من داخل البناء وتحته في حال وقوع زلزال"، مؤكداً أن "العنوان الأول في السلامة العامة هو مقاومة الأبنية للزلازل، لأن هذه القضية تندرج في حركة الأرض الطبيعية".

العدوان .. واقع ومخاطر

وفي تقييم عام لواقع الأبنية بعد العدوان في المناطق التي تعرضت لقصف، يرى سركيس، "أنه قبل تقييم المباني بعد العدوان، يجب تقييمها قبله، إذ أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تحمل المباني للصدمات التي وقعت خلال القصف الصاروخي المدمر، بسبب عدم مطابقة الكثير منها لقواعد العمل السليم والآمن وهو ما بَرهَنَته الكثير من الحقائق على الأرض".

وفي هذا الصدد، ينقل سركيس خلاصة الكشف على مبانٍ في مناطق تعرضت للقصف، ويقول أن هناك "أبنية أُصيبت بعدة صواريخ ولم تتأثر إنشاءاتها بسبب متانتها، وتبين وجود مباني أُخرى انهارت دون أن تقصف مباشرة بسبب الوهن الذي كانت تكتنفه في طياتها دون ملاحظة أحد"، مشدداً على أن المبنى هو شيء متحرك، له حياته، ولو أننا لا نراه يتحرك، ولكن علينا العناية به طيلة حياته لإطالتها".

وبالإضافة الى ما ذكره سركيس فإن طريقة إصابة المبنى يحدد كذلك حجم الضرر، إذ يجب بداية تبيان كيف أصيب المبنى وأين، بشكل مباشر أو غير مباشر؟ هذه الأسئلة يجب طرحها والسؤال عنها بحسب حناوي.

بين البناء القديم والجديد!

"لا فرق بين أعمار المباني" يقول سركيس، "إنما التمييز يجب أن يكون في المقارنة بين مستويات التنفيذ الانشائي وطريقة الحفاظ على متانة البناء وديمومته، إذ أن التصميم الانشائي يبقى هو الأهم بالنسبة إلى تعزيز قدرة احتمال المبنى للأثقال التشغيلية والمفاجئة، مشيراً إلى أن "هناك أبنية قديمة جداً منشأة منذ أكثر من سبعين سنة حسب تصاميم توفر المتانة المستدامة، وهي أقوى من مباني حديثة العهد تم تنفيذها بطرق أدنى من المطلوب وهي معرضة في كل زمان ومكان للوهن والسقوط من جراء ضربات غير منتظرة".

الواقع بالأرقام!

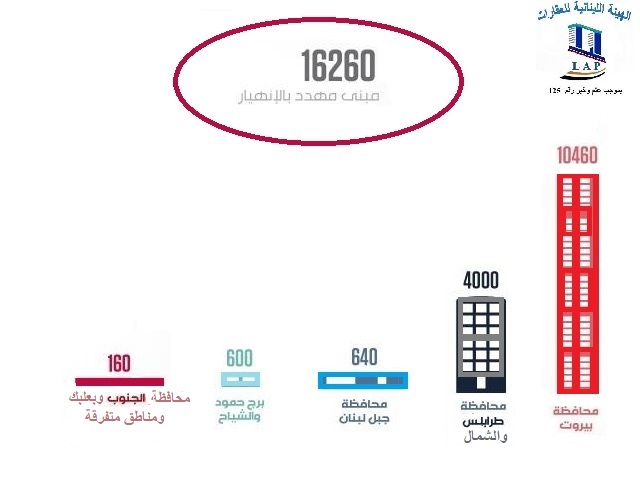

وانطلاقاً من مبدأ تقييم المباني قبيل العدوان، وإذا عدنا إلى الإحصاءات حول سلامة الأبنية في لبنان قبيل العدوان، فتشير الأرقام بحسب ما أوضحت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري الى وجود نحو 16260 مبنىً متصدّعاً وآيلاً للسقوط في لبنان وهذه أرقام غير رسمية جراء جهود فردية بإجماع عدة جهات، من بينها 4000 مبنى في الشمال، و10460 في بيروت قبل انفجار المرفأ ليرتفع العدد إلى نحو 65744 وحدة ضمن مسح جزئي دقيق للجيش اللبناني ضمن محيط المرفأ ولم يشمل كامل محافظة بيروت، هذا بالإضافة الى 640 في جبل لبنان، و600 في برج حمود والشياح، و160 في الجنوب والبقاع ومناطق متفرقة، وهذه أرقام قبل العدوان الأخير على لبنان. وتشدد الزهيري على أن هذه الأرقام ليست نهائية ولا يوجد حتى تاريخه أرقام نهائية رسمية إلا أنه من المؤكد أن عشرات المئات من المباني مهددة بالسقوط إما بشكل جزئي أو بشكل كلي.

وحول تصنيف الأبنية المتضررة القريبة من موقع الاستهداف، تفيد الزهيري الى تصنيفين، بحيث يشمل التصنيف الأول الأبنية المشيدة حديثاً ولا يزيد عمرها على 25 سنة والتي يجب أن تكون خاضعة لمعايير سلامة الأبنية. أما التصنيف الأخر فهو للأبنية التي يفوق عمرها 50 إلى 80 سنة وهي قديمة وبطبيعتها شيدت ولا يمكن التأكيد إذ ما كانت تتوافر فيها معايير شروط السلامة العامة.

وتعتبر الزهيري أن الأبنية الأكثر خطورة هي القديمة العهد لعدة أسباب، لأنها تقع ضمن منطقة تعرضت الى حروب سابقة وخصوصاً تلك المتواجدة على خط التماس خلال الحرب اللبنانية وجزء منها ضمن ضاحية بيروت الجنوبية، معيدة ذلك الى قدم عهدها وغياب الصيانة الدورية لمعظمها لأسباب متعلقة بالإيجارات القديمة الاستثنائية التي مداخيلها لا تكفي لشراء "كيس" من الاسمنت، بالإضافة للعوامل الطبيعية التي تعرض لها لبنان والمنطقة كالهزات الأرضية والارتدادات التي سببت مشكلة أساسية بالإضافة الى عوامل التغير المناخي.

وبالمقابل، لا تنفي الزهيري أن ثمة أبنية قديمة قد صمدت وقاومت خرسانتها وأساساتها العوامل التي سبق ذكرها، كما يوجد أبنية حديثة التشييد ولم تبنَ وفق المعايير بسبب عيب او تحوير في الرخص التي لم تراع مراسيم شروط معايير السلامة العامة المعدلة 2012.

التقييم والتدقيق

ولتحديد أحجام الضرر وتحليلها والتدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، يعتبر سركيس أنه "يمكن في حالات كثيرة تحديد مستوى الأضرار خلال الكشف الأول "الحسي النظري" حيث يتعرف المهندس المخضرم على الموقع ويطّلع على حالة البناء ويعرف من مشاهداته ما يجب تضمينه في تقريره وتمييز نقاط القوة أو الضعف والوهن بدقة".

أما في حالة عدم الوضوح الكافي، وهي الأكثر حدوثاً، وفق سركيس، "فيجب عليه طلب الفحوصات المخبرية اللازمة لاستكشاف واقع الحال بالأرقام واتخاذ القرار المناسب حسب النتائج الصادرة عن المختبر الذي نفذ المهمة".

من هنا، يشدد سركيس على أن "كل ما يجب فعله هو تقييم وتأكيد مطابقة الأبنية لها، ويجب ان تؤكد القياسات ومطابقتها لقوة احتمال الأثقال الثابتة والتشغيلية واحتواء المتطلبات، بدءاً من الأجزاء الخرسانية الحاملة وصولاً إلى علاقتها بالتربة الحاملة للمنشأ، فيأتي العمل الهندسي ليكمل مهمة التدقيق".

ويشرح سركيس أن "الفحوصات المخبرية تترجم القوة الداخلية للأجزاء الخرسانية، وقوة احتمال التربة وغيرها من المعايير، في حين تبرز إشارات خارجية تعكس نتائج حركة البناء خلال حياته مما يبرر تفاعل معين عند حدوث صدمة غير عادية (قصف/تفجير/ارتجاج) ويتسبب بالضرر الذي يراه المهندس خلال الكشف".

أما بالنسبة للمظاهر التي تعكس الضعف المؤذي في الأبنية، فيقول سركيس أنها تبرز من خلال التفسخات والتشققات الكبيرة التي تُرى في الأعمدة والجدران والجسور والسقوف بما لا يحتمل الشك، بقياساتها واتجاهاتها، مشيراً الى أن هناك أسباب تتطلب المعالجة، لا تظهر سطحياً، بل تنتج عن دراسات أعمق يقوم بها المهندس لإرساء قواعد التعامل الحكيم في المعالجة الواجبة دون إغفال أي عنصر مؤثر في داخل الخرسانة أو التأثير عليها بل تغطية كل ناحية.

ويعرض سركيس واقع مبنى معين تم تقييمه عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، إذ يقول "وجدنا بنتيجة فحص التربة في المختبر أنها لا تحتمل الأثقال الملقاة عليها، وقد كان الفارق كبير بين قدرة احتمالها وبين الأوزان الملقاة عليها من الأعمدة والأساسات، مما حملنا على اعتماد مبادئ هندسية تساعد على المعالجة عبر توسيع رقعة تنزيل الأثقال لتخفيف الأثر المركز بما يعفي التربة من الأثقال الزائدة وتخفيف آثار الأعباء التي تتسبب بالانحطاط".

الشقق السكنية.. حرائق وقصف موّجه

بالمقابل، وخلال العدوان الإسرائيلي تعرضت شقق سكنية لقصف مباشر وموّجه، ويلفت سركيس الى أنها يمكنها الصمود أو الانهيار حسب مستوى الإنشاء الموجود في المبنى (العناصر الخرسانية ومتانتها)، بغض النظر عن عمر المبنى، أما في حال نشوب حريق في شقة ما تتبدل مقاربة الأمر بسبب ارتباطه بالحجم والوقت وكيفية المعالجة.

ويوضح الى أن مقاومة الحريق تتطلب اعتمادها في أساس الدراسة الإنشائية مع تحديد الوقت المسموح لتحمل الحرارة (نصف ساعة، ساعة، أو ساعتين - حسب معايير السلامة العامة)، لاسيما أن الحريق هو العامل الذي يفكك تماسك الحديد بالخرسانة في ما يُعرف بالخرسانة المسلحة (REINFORCED CONCRETE).

السلامة العامة.. بين القانون والحروب والأخطار!

بالعودة الى القوانين المرتبطة بالبناء والسلامة العامة، لا يرى سركيس نقصاً في النصوص القانونية أو مندرجات ومعايير السلامة العامة، ولو أنها كلها تتطلب تحديثاُ مستمراً، معتبراً أن المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق الفعلي والعملي لها. كما يطالب كل المسؤولين والمعنيين بالترخيص بالبناء أن يكفّوا عن اعطاء تراخيص فوضوية، التقيد بالقانون، وكذلك على الممارسين والعاملين في المجال الهندسي أن يجلسوا بصدق ويناقشوا القوانين وتقييمها واستخراج النصوص التحديثية التي يجب أن تقوّم الأداء لما هو أفضل، وقد تكون هناك ضرورة لتغيير عدة أنماط في العمل.

إلى ذلك، يعتبر حناوي ان تطبيق مرسوم السلامة العامة لا يعني بناء مقاوم للحروب بل انه بناء مقاوم للزلازل والحريق وبناء متين ولا يشكل خطراً على السلامة العامة لمن يقطنه أو للمحيط.

وفي هذا الخصوص يجب لفت الانتباه بحسب الحناوي ان معظم الابنية والمنشآت الحكومية والمستشفيات ومراكز الدفاع المدني والبلديات في المدن والمناطق تعاني من عدم تطبيق متطلبات السلامة العامة عند تنفيذها وبالتالي تفقد مهمتها وتميزها عند حدوث كارثة زلزال فتنهار كسواها من المباني ونخسر اهم نقطة ارتكاز في تقديم الدعم والخدمات أثناء الكوارث إذا تعطلت تلك المرافق.

وفيما يتعلق بالأبنية القائمة التي لا تراعي شروط السلامة العامة، فيشير الحناوي الى أنه بالإمكان تدعيم تلك المباني لتصبح مقاومة للزلازل، كما تجهيزها بكل متطلبات السلامة العامة لتصبح أكثر أمانا لقاطنيها والمحيط المجاور، وهنا دعوة للحكومة باتخاذ القرار بهذا الخصوص والبدء فورا بتدعيم وتأمين كل متطلبات السلامة في المباني الحكومية والخدمية ومراكز الدفاع المدني والمدارس وغيرها كما على وزارة الأشغال العامة والنقل إصدار القرارات اللازمة باستعمال تطبيق مرسوم السلامة العامة والمتعلق بالأبنية القائمة.

وحول المباني المتضررة من جراء العدوان، يرى الحناوي أنه يجب مراعاة كافة متطلبات سلامة الأفراد والعاملين وسلامة المحيط والمنشآت المجاورة سواء اثناء عمليات الكشف أو التدعيم او الترميم او الهدم واخذ كافة الاحتياطات اللازمة لعمليات الهدم تحديداً ودراسة كل عمليه بشكل مستقل لتحديد طريقة الهدم كي لا تؤثر على المباني المجاورة والسكن.

للأسف فإن لبنان في مأزق للحفاظ على سلامة الأبنية، ولا سيما مخاطر تعرضه الى أي كارثة طبيعية مثلاً.. وفي ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي تعرضت الى استهداف من المُلح أن تقود الجهات المعنية بحسب المهام التي أنيطت بها من قبل مجلس الوزراء، دراسة ليس فقط المبنى المصاب لا بل مسح الأبنية المحيطة، والمناطق المحيطة بها. وقد تكون ورشة إعادة الإعمار فرصة جدية لتقييم شامل لواقع الأبنية كي لا تنهار الأبنية المهددة على رؤوس ساكنيها، بالإضافة الى تحديد المسؤوليات حول المخالفات وتصحيحها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدعيم وتحصين الأبنية التي لا تتمتع بشروط ومعايير السلامة العامة.

يُنشر هذا التقرير في إطار زمالة صحافية حول "التغطية الإعلامية لمسار الإصلاحات" التي تنظمها مؤسسة "مهارات"، وقد تم نشره أيضًا على منصة anbaaonline.